AE86 右Rフェンダーの切継ぎ修理

型紙の作り方・分割して切継ぎ

ホイールアーチの腐食

これまで リアハッチ・サンルーフの切継ぎ修理を紹介した AE86 の修理の続きになります。一連の修理を掲載順にご覧になる方は次のリンクからどうぞ。

- AE86 リアハッチの切継ぎ修理 その1 (パネルの切り方と切継ぎ箇所のハンダ盛り)

- AE86 リアハッチの切継ぎ修理 その2 (ファイバースコープを使った点検と防錆)

- AE86 サンルーフの分解と切継ぎ修理 (サビの傾向と対策・形の複雑な切継ぎ)

リアフェンダーは左右とも切継ぎが必要な腐食がありました。左のリアフェンダーはホイールアーチ全体を作ることになりますが、右のリアフェンダーはホイールアーチの一部を作りました。

今回はその中でも一番大きく切り継いだところをご紹介します。

リアフェンダーのサビの状態

このホイールアーチは過去にパッチ修理をしてあるようです。もしかしたら切継ぎ修理もやっているかもしれません、サビの中にロウ付けされた真鍮と貼り付けられた鉄板の残骸が残っていました。

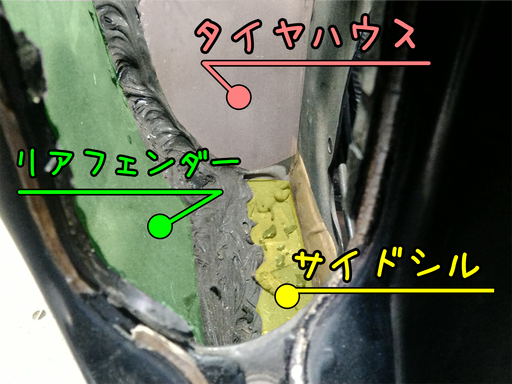

フェンダーの裏側も覗いてみるとフェンダー・タイヤハウス・サイドシルに大量のシリコンシーラントが詰めてあります。

この画像でどこの部位なのかわかる人は、素人ではありませんね。さて、どこがどうなっているのか判るように部位名を書き込んでみました。

撮影場所はドアロックストライカーの下側についているダクトを取り外した穴です。フェンダーの内側を覗いているところ。

裏側に詰められていたシーラントを剥がすと、リアフェンダーの腐食した穴が出てきて、穴からは外が見えています。サイドシル側のシーラントは深くまで詰められていてその下の奥にある発砲ウレタンと繋がっています。

なるほど、このお車はサイドシルに発砲ウレタンを充填してあるようです。覗いたところパネルの細部まで隙間無くウレタンが充填されていてびっちり詰まっています、かなり丁寧な施工です。

発砲ウレタンの効果の是非はわかりませんが、サビが発生して切継ぎが必要になった場合、作業性としては少々面倒なことになっています。

このウレタンは硬質で密着力も強い物が使われていて、その硬度と密着がメリットだったのでしょうが、その特徴はサビが発生すると欠点となって表れてしまったようです、堅く密着したウレタンに阻まれて防錆がとても難しくなっています。

塗膜を剥離してサビの進行度を確認

どこまでサビが進行しているのか剥離してみましょう。これもカセット式のガストーチで炙って剥離しています。

穴が空いてボロボロに腐食した酷いパネルの状態ですが、サビのエリアは小さく纏まっているので切継ぎは小さく済ませられそうです。続いてホイールアーチの全体を剥離してみると、リアバンパーの近くにもう一つ浮きサビが発生してるところがありました。

AE86 のリアフェンダーのホイールアーチ部分はスポット溶接の上にシーラントが詰まっているのでファイバースコープで覗いてもサビの範囲を確認することができませんでした。切継ぎでどこまで切るのかは勘でやりましょう。切り取りが不十分なら切り増しすることにします。

パネルの作り方を考える

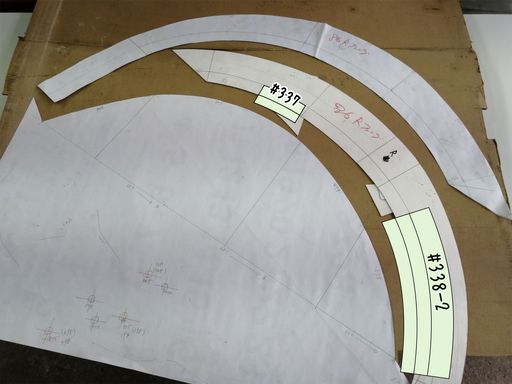

サビの状態がわかってきたので、パネルをどう作るのかを考えることにします。ホイールアーチ後部の小さなサビ(#337)は サイズは不明ですが加工はパネルをL型に曲げるだけなので簡単に作れます。

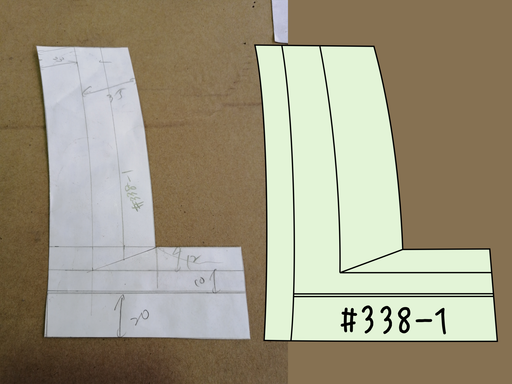

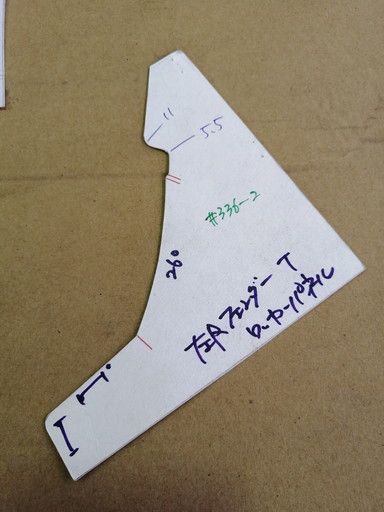

ホイールアーチの前部分はラインが複数あるので簡単ではなさそう、もう少し単純化する為にプレスラインの上下で作り分けることにします。(#338-1・#338-2)

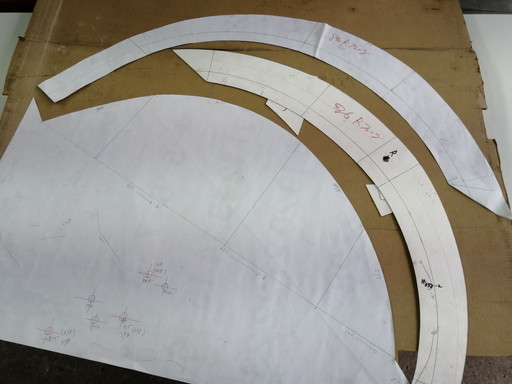

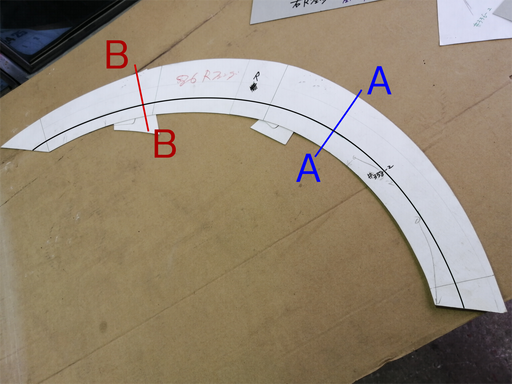

パネルの作り方も決まったので、まず、ホイールアーチの型を取るところからはじめます、左右共にリアフェンダーの切継ぎ作業が必要なので、両方で使えるようにホイールアーチ全体の型を作ってしまいましょう。

厚紙とカレンダーで型紙作り

型を取るといっても、石摺りとかではなく、ホイールアーチ用のアールゲージ(自作)で測って、一旦アールを数値化しています。

基本とするアーチ型ができたら、今度はアーチの断面もコピーしておきます。

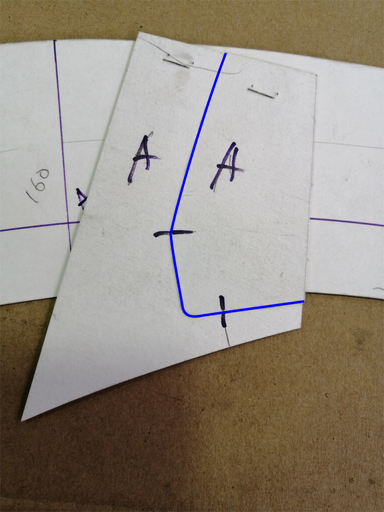

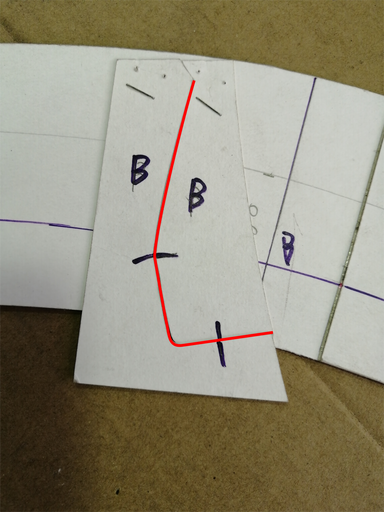

断面を型取りゲージでコピーしたら、もう少し解像度を上げて、厚紙に写して表面、裏面に使えるような型紙を作ります。

パネルの作製に必要な型紙が完成したら、今後の作業では車体ではなく、この型紙から寸法をとってパネルを作ります。面倒臭い手順のようですが、一度作れば左右で共通に使えるし、パネルを作ったあとでサイズを変更したくなっても、サイズ違いをすぐに作ることができます。車体からその都度コピーして型紙から作りなおすと、とても時間がかかります。

#338-1 はもう少し複雑なので型紙にさらに書き込んだ別の型紙を作ります。

サイドシルに繋がるのでサイドシルの断面も型取りゲージでコピーしておきます。

切継ぎパネルの自作

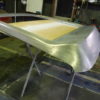

準備が終わったので、0.8mm の鋼鈑から切り出して加工します。型紙の製作には時間をかけますが、パネルの加工は結構あっさりしています。

ケガキ針でキズをつけたら影タガネで折り曲げていきます、平らな状態から曲線で曲げると反りが発生するので、反りがホイールアーチの曲面に合うようにストレッチャーで調整します、フェンダーの丸みも合うようにシュリンカーで絞っていくと完成です。

#338-1 もラインの数は多いですがやり方は同じ、このように線が多い場合はどの線から折った方がよいのか検討する必要がありますが、それを間違わなければ シュリンカー&ストレッチャーで調整するだけでほぼ形になります。

シュリンカーの具体的な使い方はまた次回にでも。

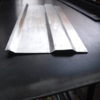

サイドシルの細かな段差は適当な厚みの鋼材を使って作ります。

#338-1 と #338-2 を車体に合わせて繋ぐ位置を調整します。

あっさり影タガネとシュリンカーの組み合わせで作れるようになったので助かります。以前に掲載した AE86 の切継ぎ作業では シュリンカー&ストレッチャー を持っていなかったので、ちょっと絞る、ちょっと延ばす、どちらでもハンマリングが必要になっていました。

位置を決めたら #338-2 から溶接開始

パネルの加工が終わったらボディを切り取ります、切り取った画像はありませんが、これは切り取ったあと、インナーパネルのサビを落として防錆処理したところです。塗られているのは常温亜鉛メッキ塗料です。

アウターパネルの溶接は全て突合せ溶接で行うので位置合わせのガイドパネルをリベットで仮留めしてあります。ガイドパネルは仮留め溶接が終わったら外してリベット穴も溶接で埋めることにします。

差し込み溶接ではなく突合せ溶接にするのは、裏からも確実に防錆するためにパネルの重なる部分を無くしたいという理由からです。

インナーパネルの防錆が終わったら微調整して溶接していきます。

角から仮留め溶接で留めていきます。

リベットの穴も埋めて溶接終了です。

ガイドプレートを抜いた後、溶接が裏面までしっかりできているのかを確認します。

#338-1 の溶接

下はインナーも腐っていたのでインナーパネルから作りました。インナーを作った後、サイドシルを溶接する時に邪魔になりそうな発砲ウレタンを取除きましたが、これがとても時間のかかる作業となりました。

ウレタンを細く長い棒で壊して小さな破片にして、その破片を耳かきのようなもので掻き出すという地味な作業で、本当に少しずつしか取り出せなくて苦労しました。

下側(#338-1) のガイドプレートは複雑になっていて、溶接した後に取り出しやすいように分割で作りました、あと、ここは溶接が終わると内部が全く見えなくなるので後で仕上がりを確認できません。ですので、あらかじめ防錆塗料をふんだんに撒いておきました。

ホイールアーチの溶接終了

ホイールアーチの溶接が全て終わりました。パネルを磨いたら次はハンダ盛りに移ります

タイヤハウス側はスポット溶接を行いました。防錆に使っている常温亜鉛メッキ塗料は塗った範囲の溶接が困難になるのでアウターパネルの溶接部分には使えませんが、スポット溶接であれば大丈夫なので、こういう場所では裏にも防錆塗料を塗ってあります。

#337の溶接も終了しています。

バンパー取り付け部分も切継ぎしていました(追加画像)

写真の追加です。

この場所は裏に全く手が入らなくて、ガイドパネルも使えないのでパネルをキッチリ作ったら、一発勝負で溶接してしまいました。

ここはバンパーに隠れるところなのでハンダ仕上げは無し、削っただけで終了です。次はハンダ作業に移ります。

ハンダ仕上げ

毎回同じ作業ですが、剥離したところにハンダを盛りつける場合はサフェーサーで養生してから作業をします。写真は溶接が終わった後にパネルを磨いてハンダの準備が終わったところです。すでにサフェーサーでマスキングもしてあります。

ハンダの作業も毎度同じなので、ハンダ盛りの流れは過去のどれかの記事に詳しく書いてあると思うのですが、どこに詳しく書いたは忘れてしまいました。すみません。このサイト内のはんだ作業をタグ検索して見つかったらリンクを書いておきます。

ハンダを盛り付けて削った後です。

タイヤハウス側も仕上がりました。

サイドシルのつなぎ目です。段差もうまく繋がったと思います。

通常の鈑金修理

さて、切継ぎは終わりましたが、リアフェンダーに凹みが何箇所かあるので、今度はそちらを修理します。残りの作業は画像でさらっとご紹介します。

右リアフェンダーの完成写真

毎回、毎回、サフェーサーの画像で終わってしまうので、今回は完成写真まで載せてしまいましょう。

今回の作業では型紙の作り方を中心にご紹介しました。どんな切継ぎでも同じように作業を進めるということはなくて、毎回、車を拝見してからどうするのか考えています。ちょっと位置が変ると手が入らないとか、まったく見えないとか、かなり違う作業になったりするのがレストアの面白いところです。

さて、ようやく神奈川も緊急事態宣言が解除になりましたが、みなさんの地域は日常を取り戻しているのでしょうか?

では 続いて左のリアフェンダーの修理をご覧になる方は次のリンクからどうぞ、このお車の修理は次回が最終回です。